豐都:規模種植牧草 發展循環經濟

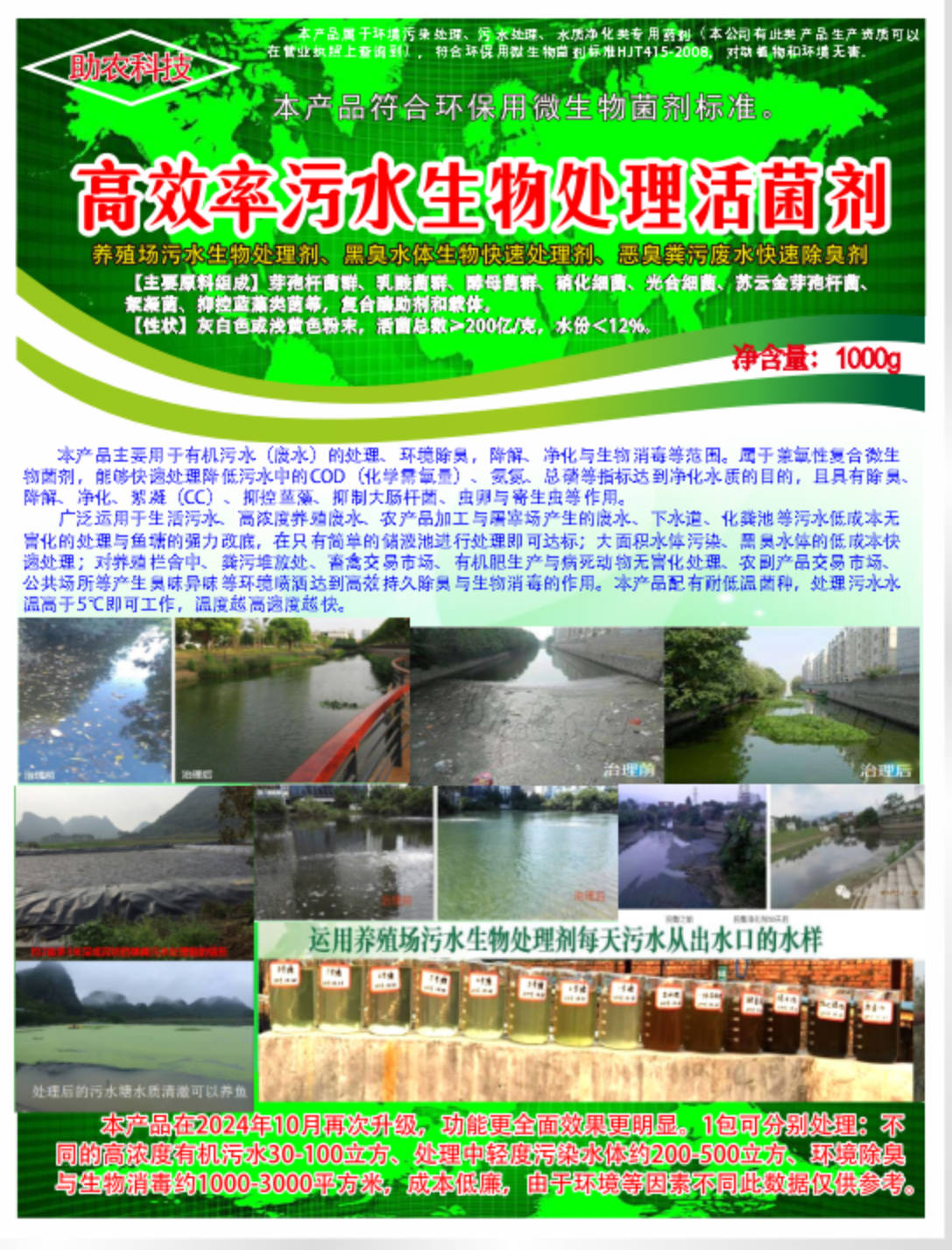

村民正在收割牧草

豐都新聞網訊(記者 李達元)“種牧草,養肉牛;養肉牛,種牧草。”近日,高家鎮石龍村養牛大戶許華富告訴記者。許華富是豐都縣眾多養牛大戶因種草而養牛、或因養牛而種草的一個縮影。

近年來,通過縣委、縣政府舉大力抓肉牛產業,豐都縣肉牛產業基本形成了集牧草種植、生態養殖、精深加工、市場營銷“一條龍”的產業鏈條和科、工、貿一體化的產業格局,豐都肉牛產業已經成為農業特色主導產業。

牧草種植面積達到3.5萬畝

養肉牛要消耗牧草,牛吃了牧草就要排泄糞便,糞便怎么處理?這不僅是豐都縣養牛大戶,也是養牛企業不得不客觀面對和認真思考的一道難題。

據縣畜牧獸醫局相關負責人介紹,截至目前,豐都縣已建成萬頭以上牛場2個、千頭牛場3個、500頭牛場11個、百頭牛場25個、20~30頭家庭牧場800余戶。去年,全縣肉牛存欄21.88萬頭。一頭成年肉牛一年大約需要3000公斤牧草。因此,政府鼓勵農民規模種植牧草,積極發展循環經濟,以實現效益農業、生態安全、循環經濟互動融合,促進農民增收致富。

豐都縣氣候溫暖濕潤,冬季極冷天氣時間短,北方的牧草品種在豐都縣都可以順利生長,大部分熱帶草種在豐都縣更是可以順利越冬。近年來,不僅是養牛戶種植牧草實現了自給自足,很多有條件的非養牛農戶也大量種植牧草,并將收獲的牧草就地就近交售給牛場。

“我家種植的10多畝牧草,牧草所需肥料都是附近牛場免費提供的牛糞,牧草收獲后由牛場負責回購,只是投入一點勞力而已。”高家鎮厚池壩農民張永明說。

縣畜牧獸醫局副局長嚴永海介紹,截至目前,全縣牧草種植面積達到3.5萬余畝。

部分農民靠種植牧草實現增收

“這叫黑麥草,一次播種可多年采收,今年已經是第二次收割了,預計冬季還可收割一次。”在高家鎮石龍村一塊牧草地里,三四個村民正在收割牧草。

村黨支部書記余中應介紹,該村除了養牛戶各自種植牧草外,部分村民也把種植牧草作為增收渠道,目前全村已有20多戶農戶規模種植牧草500畝以上。按每畝每年采收牧草8噸計算,全年牧草產量可達4000噸。每季牧草收割后,恒都肉牛養殖場以420元/噸左右的價格負責收購,村里全年賣牧草的收入達到168萬元。

“從2013年開始,我也把部分外出務工村民的土地流轉過來,用于種植甜高粱、皇竹草、黑麥草等牧草。近幾年來,僅僅是種植牧草一項,我家的年收入就有10多萬元。”余中應說,在他的示范帶動下,更多的村民加入到了種植牧草中來。

隨著豐都縣肉牛產業不斷發展,助推了牧草種植業快速升溫。高家、社壇、包鸞等鄉鎮牧草種植面積最多、最集中。有的農民還因此注冊成立了公司,主要從事牧草種植、銷售。

種養結合有效實現糞污利用

隨著集中養殖、適度規模養殖多起來,其糞便污染日漸突出,并由此成為制約豐都縣肉牛產業快速發展的瓶頸。另一方面,種植牧草則需要大量的有機肥,還可改良土壤、提高土壤肥力。

為此,縣委、縣政府強化對原有和新增適度規模養殖戶的引導,積極走種養循環模式,實現肉牛糞便干稀分離,干的進入堆糞棚,稀的進入沼氣池,養殖場所雨污分流,最終將經過發酵的干糞和沼氣液全部用于種植牧草。

“以前,很遠都能夠聞到一股牛糞臭味,還招來很多蚊子。現在走進牛場,那種刺鼻的牛糞臭味也變淡了。”高家鎮厚池壩養牛場附近居民陳炳權說,原來,牛場產生的糞便經過處理后,被及時運往周邊用作種植牧草的肥料。

嚴永海告訴記者,大力推廣種植養殖緊密結合的循環經濟,在為種植牧草提供了足量有機肥的同時,也有效解決了糞便污染,消除了制約肉牛養殖的瓶頸,極大地促進了豐都縣肉牛產業的可持續發展。

- 上一篇:有關廣西高架網床的報道與基礎知識匯總 [2016-09-21]

- 下一篇:廣西:村子清潔 身心愉悅 [2016-09-20]